Por Agustina Blaquier

Uno de los perros se acerca con algo en la boca. Ya empezó a oscurecer y tardo en darme cuenta de que lo que trae en la boca es la cola de un lagarto. La cola todavía se mueve. No hay sangre ni signos de desgarro o violencia. El perro se sienta a los pies de las reposeras y mordisquea la cola, que todavía hace algunos espasmos. Cuando se aburre, la deja tirada en el pasto y se va.

La noche siguiente la cola de lagarto sigue en el mismo lugar.

Es octubre y estamos en Nueva Helvecia. Vinimos en el barco del viernes a las seis de la tarde. La excusa es escribir; antes de embarcar llenamos los autos de botellas y otras delicadezas.

Ya es de noche cuando llegamos. Nos reciben los perros ladrando. Cuando la casa está cerrada, los perros quedan en el sector de las antiguas caballerizas y no pasan al jardín de la casa grande. Una persona que vive en el pueblo hace el mantenimiento y les da de comer. Cata nos explica que hace dos meses que nadie viene a la casa grande, que no es habitual que pase tanto tiempo, que por eso los perros están alterados. Abrimos la tranquera y los soltamos al jardín.

El sábado almorzamos a la sombra del ombú. El ombú es ancho como un baobab. Debe tener tres metros de diámetro, y todo alrededor le salen unas ramificaciones entrecruzadas, como si fueran muchos árboles en lugar de uno. No entiendo su fisonomía. Cata nos cuenta que hace años el ombú se pudrió y se vino abajo, pero en lugar de morir empezó a tirar hijuelos que fueron creciendo hasta formar un círculo de nuevos troncos, dejando al cráter del árbol original en el centro. El ombú parece salido de una película animada. Yo espero que en cualquier momento broten del cráter central conejos azules y ratones que hablan. Por ahora hablamos más de lo que escribimos y seguimos abriendo botellas de vino. Nos damos cuenta de que estamos sentados cada uno en una reposera de una década distinta y eso nos hace reír.

Después de almorzar salimos a caminar. Pasamos por un alambrado y caminamos a campo traviesa. El paisaje es quebrado y cambia de color a medida que sube o baja. Algunos tenemos botas de goma y eso está bien porque atravesamos pastizales. Siempre tuve miedo a las víboras en los pastos altos y secos. Los perros caminan con nosotros y nos mordisquean los talones. Llegamos a un corral con cuatro o cinco caballos. Nos quedamos contra el alambre, sin hablar; uno de los perros se mete en el corral y persigue a los caballos, los chumba, les ladra. Un caballo se aleja lento, otro mueve las crines y le da la espalda, pero se queda en el lugar. Más adelante hay otro corral con vacas. Todas las vacas se congelan cuando nos ven llegar. El mismo perro que chumbó a los caballos corre entre las vacas, les ladra y parece que quisiera arriarlas hacia otro lugar.

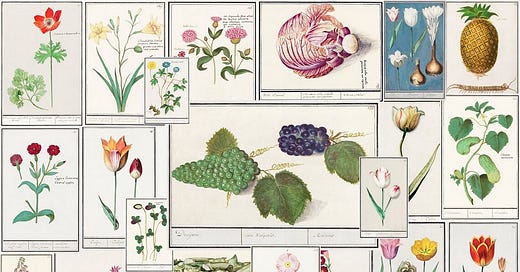

A la vuelta pasamos por un claro debajo de un bosquecito de pinos que huele a nardos o a jacintos. Algunos se sientan en un tronco a fumar; yo busco de donde viene el olor a nardo y encuentro unas florcitas blancas, que crecen en un único tallo largo y firme. Busco tallos de la misma altura y los corto para llevar a la casa. Cuando volvemos pongo las flores en la botella del vino espumoso que tomamos al mediodía; la botella es de un amarillo pálido y le queda bien a mi arreglo floral improvisado.

A la tarde nos sentamos en las reposeras desparejas debajo del ombú. Elijo una reposera que pienso que podría ser de la década del setenta.

°

El año en que nací, mis padres compraron en Pilar un lote de casi una hectárea, todo sembrado de lino. En los años siguientes le construyeron una casa y una pileta, y plantaron un bosque de árboles frutales que años después se convirtió en una cancha de tenis, cuando aceptaron que los pájaros siempre iban a llegar antes que nosotros a comerse las ciruelas y los duraznos japoneses. Cerca de la casa papá plantó tres álamos carolinos y cuando crecieron empezamos a almorzar bajo su sombra cada fin de semana. Uno se partió en una tormenta; era tan grande que usamos su leña para la chimenea durante todo el invierno. Del álamo partido quedó un tronco seco de casi un metro de alto en el que anidó una familia de iguanas. Al fondo del terreno mi padre armó un cantero de rosas en el que fue experimentando con distintas variedades. Hace unos años lo sorprendimos para Navidad con tres rosas Palmengarten, una híbrida de té de flores dobles que hacía años no conseguía, porque el productor de rosas las había dejado de cultivar. Las buscamos durante semanas hasta encontrarlas en un vivero del interior; el vivero las mandó por Vía Cargo y llegaron el día antes de Navidad. Atrás de la pileta plantó un Acer Palmatum que le regaló mi tío Lorenzo, hermano de mi mamá. En algún momento, cuando el jardín ya había prosperado, mis padres empezaron a participar en los concursos de la Sociedad Argentina de Horticultura. Llevaban gajos de rosas y ramas de árboles. El Acer ganó el primer premio todos los años que lo presentaron. Todas las medallas y menciones que ganaron están enmarcadas y colgadas en una pared de la casa. Atrás de la casita del motor mi padre tiene un vivero casero, donde hace plantines a partir de sus árboles más premiados, y cuando crecen los regala. Todos sus hijos tenemos un hijo del Acer gran campeón en nuestras casas.

El de mi casa es el que mejor se dio. Lo tuve durante años en una maceta, mientras vivía en una casa alquilada, hasta que tuve mi casa propia y lo pasé a tierra. Cada otoño, cuando las hojas se ponen rojo intenso, le saco una foto. Tengo fotos de todos los años, desde que lo planté en 2014.

–Mirá lo que es este árbol, cómo no lo presentamos nunca en Horticultura. –le dije a mi padre un día que vino a almorzar.

Al mes me llamó para decirme qué día y a qué hora tenía que ir a la sede de la calle Agüero con una rama del Acer. Unos días antes pasaron por casa y elegimos la rama más linda; la marcamos con una cinta y el día de la presentación la corté, me vestí prolija y me peiné bien, y la llevé a la calle Agüero. La rama medía un poco más de medio metro. Cuando llegué me indicaron dónde estaban exhibidos los árboles y me dieron un florero. En la mesa de recepción dije mi nombre; la señora que anotaba a los participantes levantó la vista:

–¿Sos hija de Jorge? –Le contesté que sí, y me dijo que ella también tenía un Acer que había presentado durante años.

–Nunca pude ganarle a tu papá.

–A partir de ahora voy a ganar yo.

Mejor follaje y mejor presentación. Tengo las dos copas en la biblioteca de casa.

Hace unos meses festejamos el cumpleaños 84 de papá en Pilar. Armamos una mesa larga abajo del roble al costado de la galería. Éramos casi treinta personas, entre los hijos, los nietos y los novios de los nietos. Papá golpeó el tenedor contra el vaso y pidió la palabra.

–Queremos contarles que pusimos la casa en venta.

La casa es de estilo colonial, blanca con molduras amarillas, y tiene un pasillo largo al cual dan los cuatro cuartos. Al final del pasillo está el cuarto de mis padres. Frente a la cama hay una ventana que da a la galería y al roble que papá plantó al principio, cuando recién compraron el lote. Con los años fueron llenando el pasillo de fotos. En las fotos más antiguas el lote se ve pelado, con árboles bajos y flacos. Todavía se ve la galería donde hoy está la cocina. Hay una serie de retratos que nos hicieron un verano en Quequén, las fotos están pegadas al ras sobre un marco ancho de madera, sin borde y sin vidrio. Las fotos más viejas están al fondo, cerca del cuarto de mis padres. A la altura del segundo cuarto empiezan los cuadros de los casamientos. Todos tienen el mismo formato, un marco grande de unos sesenta o setenta centímetros, con la foto de la iglesia en el centro, y fotos de la familia y la fiesta alrededor. En el otro extremo, el que está más cerca de la cocina, están las fotos de los nietos.

En la mitad del pasillo hay una foto de mi madre, de espaldas. Tiene puesto un vestido de fiesta y se va levantando el ruedo, como si no quisiera que se le manchara con el pasto. Está corriendo. A sus pies va Igor, el primer perro salchicha de mis padres. Tiene las orejas abiertas como alas y las cuatro patas en el aire. Ese día era el casamiento de mi hermana, en algún año de los noventa. Mi hermana y mamá se estaban preparando en la casa de la vecina y apareció Igor en el living. Mamá quiso llevarlo de vuelta a casa, para que no anduviera solo por la calle; salió corriendo para casa y el perrito la siguió. El fotógrafo había cruzado a lo de la vecina para sacar las fotos de la previa y tuvo la astucia de sacar esa foto. Cuando Igor murió, papá mandó a hacer una placa de mármol en el cementerio y lo enterró debajo del Acer.

En los setentas y los ochentas íbamos a dormir todos los fines de semana, nos quedábamos semanas enteras en el verano, la casa se llenaba de amigos y de vecinos. La pileta todavía tenía forma de riñón. Un día de verano estábamos en el jardín y mi hermana pegó un grito. Había una culebra tomando agua de la pileta. Los chicos gritábamos, pero no nos íbamos; nadie quería perderse el espectáculo. Papá fue a la casita del motor y volvió con una pala. La culebra no se movía. Papá les tiene pavor a las víboras, pero se acercó y la cortó en dos. No sé qué pasó con el cadáver, habrá quedado languideciendo en el borde de la pileta. Yo nunca me recuperé de esa muerte que me pareció tan inútil.

En los noventas y dosmiles algunos nos casamos en el jardín y llegaron los nietos. En las últimas dos décadas Pilar siguió siendo el punto de encuentro para los cumpleaños, las navidades con la familia extendida, los aniversarios.

La semana pasada empezamos a vaciar la casa. Bajamos cuadros de la pared y repartimos fotos. Mía se trajo a casa un cuadro con una foto de mis padres, parados delante del Acer, sonriendo y sosteniendo una medalla. En el cuadro también está la medalla que se ve en la foto y una tarjeta con el detalle del premio. Miro la fecha en la tarjeta y me doy cuenta de que tienen la misma edad que tengo yo ahora. Sol, mi sobrina, se mudó hace poco a su primer departamento y fue a ver si había algún mueble para llevarse. Lo primero que agarró fue la foto de mamá corriendo con Igor. Nos costó encontrar la placa debajo del Acer porque estaba cubierta de pasto.

Pienso que las Palmengarten posiblemente queden en el cantero. Ya es tarde para empezar a hacer esquejes, o tal vez ya no tenga sentido.

Fuimos con Mía hasta el fondo del terreno, donde están los eucaliptos, y nos sentamos en el mismo lugar donde hacíamos los campamentos con mis primas, donde Mía y sus primas hacían los campamentos también. Todavía quedan algunas semanas antes de entregar la casa a los nuevos dueños. Seguramente hagamos algunas recorridas más por el jardín, después de almorzar, como tantas veces, para ver cómo están las rosas o para seguir a las hormigas hasta sus hormigueros.

El lunes siguiente le pregunté a papá cómo estaba.

–Es como morirse un poco.

***

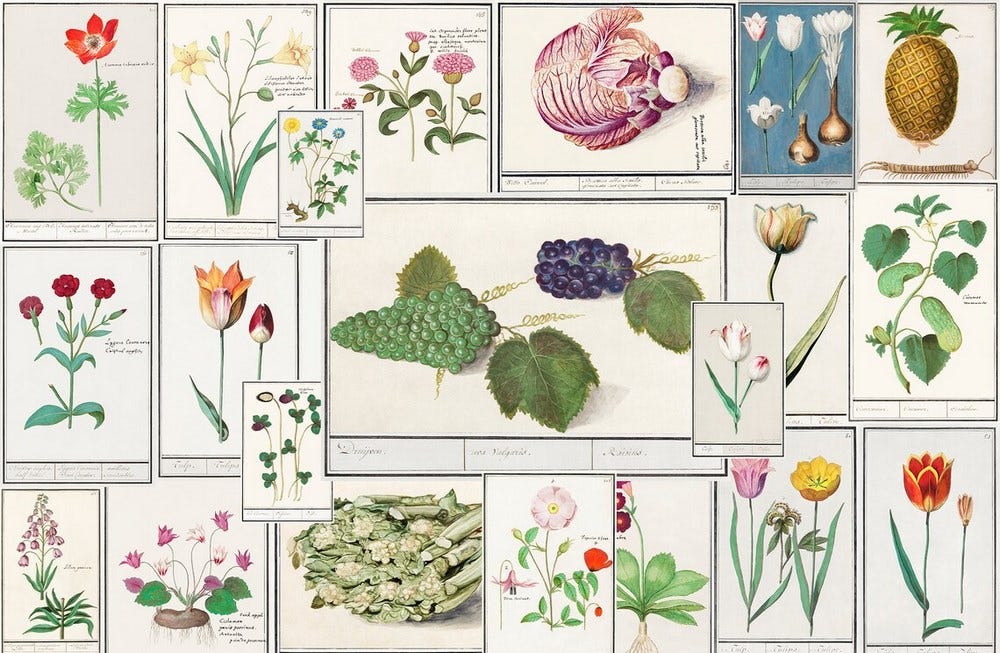

Me acerco a mirar la cola del lagarto varias veces durante el fin de semana. Del extremo salen unos tentáculos cortos que terminan en una punta suave; son del color de un muslo de pollo, una carne entre rosa y marrón, translúcida y brillante. Los tentáculos podrían ser los pétalos de una flor que todavía no terminó de abrir, o las hojas de una suculenta, carnosos y simétricos.

Busco la marca de los dientes del perro y no la encuentro. También me desconcierta el tamaño: imagino que el lagarto debería ser por lo menos tres veces el largo de la cola. Me resulta imposible que el perro haya atacado, enfrentado y diseccionado a un reptil de ese porte.

Lo confirmo en seguida. El lagarto overo es el reptil más grande y más común de Uruguay. Tiene extremidades fuertes y robustas y cola larga. No es agresivo y si una persona se cruza con uno, la recomendación es dejarlo seguir su camino. Sólo ataca si se siente acorralado. Trato de imaginar el intercambio con el perro. Es el mismo que le ladró a los caballos cuando salimos a caminar a la tarde, y el que se metió en el corral de las vacas. Puedo ver al perro haciéndose el guapo con el lagarto, las patas de adelante bajas, en una posición que podría ser de invitación al juego o de preparación para el asalto. Me imagino al lagarto tomando decisiones: puede atacar al perro y matarlo de un zarpazo, porque tiene garras fuertes y afiladas, o clavarle los dientes en el punto exacto del cuello y mirar cómo se desangra. O puede pensar que no está tan seguro de ganar, que el perro ladra fuerte y tal vez sea más peligroso de lo que aparenta. Tal vez está desorientado porque no se anticipó al perro ni sabe de dónde salió, y entonces decide auto amputarse la cola como método de distracción, para que el perro piense que ganó y lo deje ir. El proceso se llama autonomía caudal y no es gratuito para el lagarto. La cola se desprende a la altura de una vértebra, y tarda unos sesenta días en regenerarse, pero cuando vuelva a crecer ya no será la misma: no tendrá vértebras ni músculos y será un menjunje de cartílagos y vasos sanguíneos.

Si el lagarto se encontrara otra vez ante la amenaza de un depredador, tendría que cortar en una vértebra superior; la cola regenerada no tiene la autonomía para desprenderse. No es una decisión que el lagarto tome a la ligera, ya que su probabilidad de supervivencia se achica a medida que va gastando sus balas. Para el perro fue un juego, viene contento con la cola que todavía se mueve entre sus dientes, se aburre enseguida, la deja tirada.

A un costado del ombú se abre una cueva que lleva al cráter del árbol original, al lado de donde el perro deja la cola tirada; me imagino al lagarto replegado, desconcertado, porque todos los días salía de la cueva a buscar roedores o huevos de pájaro para comer, con el parque vacío y sin amenazas, pero esta vez la casa se llenó de humanos y los humanos soltaron a los perros.